Un post attirant mon attention affirmait que certains pays voisins du Soudan avaient déposé une plainte contre le président du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, auprès du Conseil de sécurité. Je me suis arrêté longuement devant ce post, non pas à cause de son importance, mais en raison de la profondeur de la défaite psychologique qui a dominé son auteur et de ma tentative de comprendre jusqu’où les comités et brigades des milices de soutien rapide sont allés, après l’escalade des pertes de leurs dirigeants, envoyés dans un terrain qu’ils ne connaissaient pas. Je suis resté perplexe, et la question qui m’a traversé l’esprit est de savoir comment décrire la structure de cette milice qui, aujourd’hui, se trouve face à elle-même, partagée entre ses fractures internes et ses défaites extérieures.

La discussion sur un accord quadruple pour déposer une plainte contre le Soudan auprès du Conseil de sécurité est devenue un discours usé qui ne réalisera pas les gains attendus et qui n’a de popularité que dans le monde de la caricature. La communauté internationale elle-même commence à se lasser, ayant compris que son pari sur les milices de soutien rapide a perdu de sa solidité. Le Soudan du régime du salut de 1989, qui a été éloigné du monde pendant des décennies, n’a pas ménagé ses efforts pour construire ses institutions militaires et n’a pas manqué d’une vision de leadership pour bâtir des cadres capables de diriger ces institutions, qu’on soit d’accord ou non avec elles. Cela s’est manifesté dans cette crise. Si l’État et les institutions militaires et civiles soudanaises n’avaient pas tenu bon, les milices auraient eu un tout autre discours. Merci au Soudan du salut.

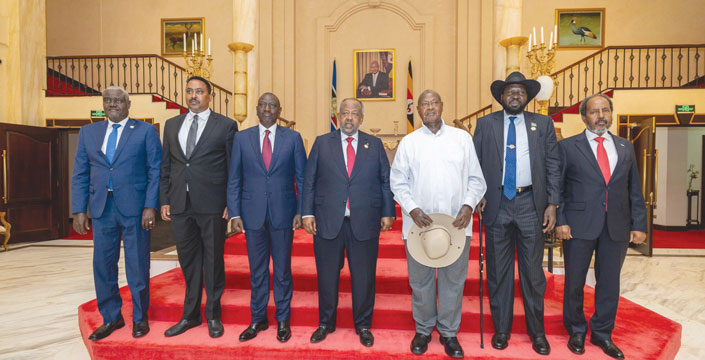

Les pays voisins ont commencé à revoir leurs calculs politiques et sécuritaires après le flot des rapports de renseignement confirmant que les combats armés étaient sur le point de tourner en faveur de l’armée soudanaise. Malgré l’acceptation « conditionnelle et payée » que ces pays ont donnée aux milices, ils ont rapidement convenu de la nécessité de garder une porte de sortie avec le Soudan d’après-guerre. Voyons brièvement la position de ces pays appelés à déposer cette plainte : Tchad, Kenya, Sud-Soudan, Éthiopie.

- Tchad : Le président tchadien Mahamat Idriss Déby semble entouré des meilleures opportunités, mais son problème est qu’il les interrompt souvent, sans savoir s’il les interrompt pour réfléchir, bien qu’il reconnaisse leur succès, ou par crainte de leurs conséquences. Déby fils a commencé à orienter sa politique et sa sécurité vers l’ouest, vers la région du Sahel qu’il espère intégrer. Toutefois, il attend toujours le bon moment pour avancer dans ses actions pour garder une porte de sortie avec Khartoum. Les progrès de l’armée soudanaise sur tous les fronts ont réchauffé le cœur de N’Djamena, et Déby fils, même s’il ne le dit pas ouvertement, l’a exprimé. Avec la conviction de Khartoum de développer une vision de la sécurité régionale et de se tourner vers les pays du Sahel africain, cela contribuera à réouvrir le dossier de la demande tchadienne pour une rencontre avec la direction soudanaise.

- Kenya : La récente avancée des opérations militaires de l’armée soudanaise a été suffisamment importante pour modifier les règles du jeu international et régional. Nairobi est consciente de la crise intérieure à laquelle elle fait face, notamment avec l’émergence d’une opposition politique et sociale de poids après l’adhésion de l’ancien vice-président Gachagua et de l’ex-ministre des Affaires étrangères Kalonzo, ainsi que de l’ex-ministre de la Justice Martha. Nairobi sait aussi que ces personnalités kenyanes ont collaboré avec les services de sécurité soudanais pendant de nombreuses années, et Khartoum n’aura pas de mal à restaurer cette coopération si elle le souhaite. Nairobi est l’une des capitales africaines les mieux informées sur les structures de sécurité soudanaises, en temps de paix comme en temps de guerre.

- Éthiopie : Le gouvernement du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed reconnaît que maintenir une porte entrouverte sur la crise soudanaise ne sert plus à rien, surtout après l’apparition d’éléments militaires éthiopiens combattant aux côtés des milices de soutien rapide. Addis-Abeba craint que cela ne devienne un point d’entrée dangereux pour ses relations avec le Soudan de l’avenir. La progression de l’armée soudanaise et le rapprochement de Khartoum avec Asmara renforcent la volonté d’Addis-Abeba de rétablir ses relations avec Khartoum, comme avant avril 2023.

- Sud-Soudan : Il est bien connu que l’administration du président Salva Kiir Mayardit n’ignore pas la coopération de nombreux Sud-Soudanais avec les milices de soutien rapide. Le meurtre de certains de leurs compatriotes dans des zones sous le contrôle de l’armée soudanaise aurait pu être résolu diplomatiquement, étant donné que le Soudan est en guerre et que des victimes civiles sont possibles. Mais politiser l’incident à des fins spécifiques mérite d’être discuté et analysé. De nombreux Sud-Soudanais, depuis avril 2023, sont tombés en prison ou ont été tués, et Juba n’a réagi qu’au fur et à mesure que les opérations militaires se tournaient en faveur de l’armée soudanaise.

La capacité de l’armée soudanaise à mener des opérations militaires avancées a contribué à modifier la dynamique, forçant la communauté internationale à reconnaître la capacité de l’institution militaire soudanaise à mobiliser un large soutien populaire en sa faveur, dans une démarche qui a renforcé l’idée des véritables armées nationales, augmentant ainsi la volonté internationale de pousser vers une résolution politique sérieuse, une idée jusqu’à récemment mise de côté de l’agenda international, notamment de Washington.

شكوى رباعيه ضد السودان “بلا أقدام”